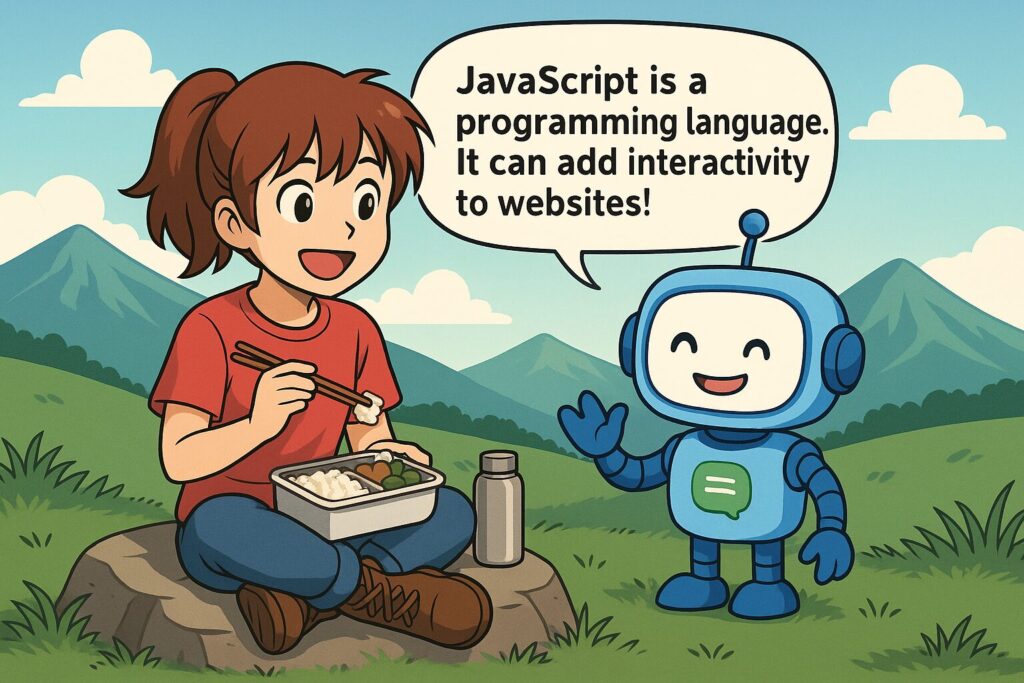

「JavaScriptで何ができるの?」シリーズ第4弾は「通信」です。「通信」って言われても具体的なところがさっぱりわからないので、さっそくAI先生に教えてもらいます😅

ちなみにProgateのJavaScript進捗具合ですが、JavaScript Ⅵ(配列メソッド編)まで行きました。相変わらず例題をなぞって、「ふ〜ん、こういうのものがあるんだね」レベルですが、少しづつでも進んで行ければなと思っています🐢🐢🐢

これまでの振り返り

- 【済】インタラクション:メニュー開閉、タブ切り替え、モーダル表示

- 【済】入力チェック:必須チェック、文字数・メール形式の検証

- 【済】動的表示:時計、カウントダウン、スライドショー

- 【済】データ操作:計算、条件分岐、繰り返し処理

- 【済】保存:ブラウザにメモ(

localStorage) - 通信:サーバーやAPIからデータ取得

- 描画:Canvasで図形・グラフ

※このブログはキャラクター同士の会話形式で進みます。 → 登場キャラクター紹介はこちら

前回は保存のところを教えてもらったけど、今度は“外の世界”とつながるのかな?

そうです。JavaScriptは“通信”もできるんですよ。つまり、サーバーやAPIからデータを取ってくることができるんです!

サーバーはなんとなくわかるんだけど、APIってなに?

APIはよく聞く単語だけど、自分もあんまり細かいことがわかってないなぁ。いい機会だから教えてよ。

APIは Application Programming Interface(アプリケーション・プログラミング・インターフェース) の略です。APIというのは、“アプリとアプリをつなぐための窓口”のようなものです。

たとえば、天気アプリが気象庁のデータを取ってくるとき、このAPIというルールに従って情報を受け取っています。つまり、外部のサービスとやり取りするための共通の言葉なんですよ。

窓口であり共通の言葉なんだー。登山で例えるとどういうものにあたるの?

登山で言うと、山小屋の受付みたいなものです。登山者(アプリ)が「天気情報を教えてください」とか「宿泊したいです」とお願いすると、山小屋(サーバー)が【決まった手順(=APIのルール)】で情報やサービスを返してくれる。

つまり、勝手に山小屋の裏口から入るのではなく、ちゃんと受付を通してやり取りする仕組みがAPIなんです。

なるほど! 山小屋の受付か〜。例えが山だとわかりやすいね👍

受付重要だもんね。山小屋になくてはならないものだし、APIが大切なものってことはわかったよ。

そうなんです。受付があることで、登山者も安心して利用できるし、山小屋側も安全に管理できます。APIも同じで、ルールを通じてやり取りするからこそ、安全で正確にデータを受け渡しできる仕組みになっているんですよ。では具体例を実際に見ていきましょう。

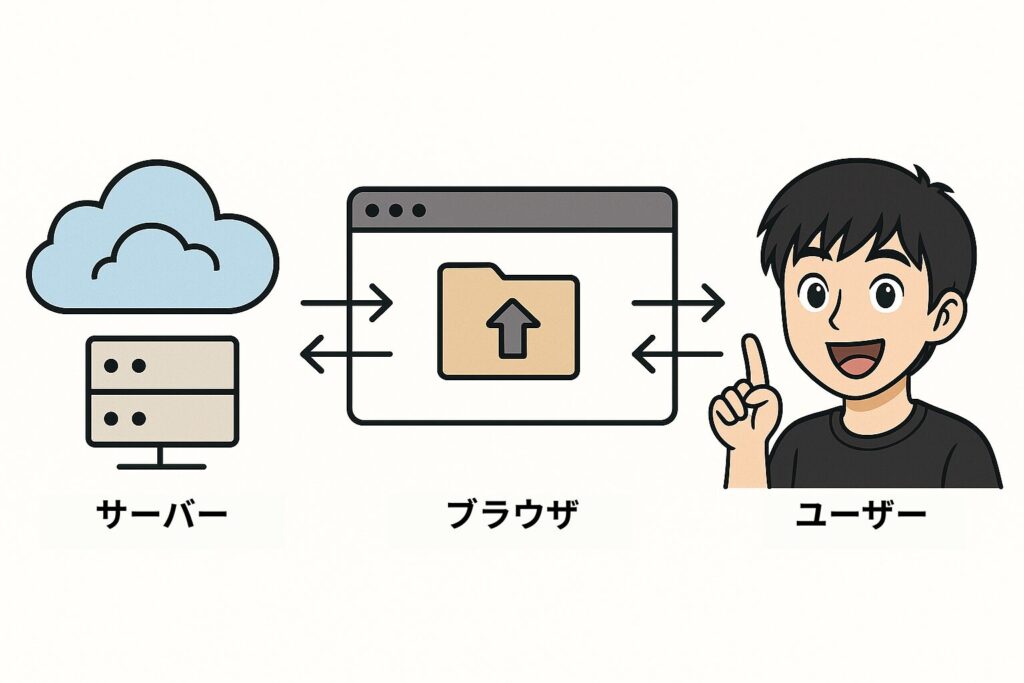

通信とは?(ブラウザとサーバーの関係)

まず“通信”とは、ブラウザ(あなたのPCやスマホ)がサーバーと情報をやり取りすることです。

ふむふむ、たとえばニュースサイトを開いたら、サーバーから最新記事を送ってくれてる感じ?

その通りです。JavaScriptでは、その“やり取り”をプログラムで実行できるようになります。

ニュースサイトとか身近ものからJavaScriptって使われているんだね。ひょっとしてほとんどのサイトで「通信」はしているの?

そうなんです。いま見ている多くのサイト——ニュース、天気、ショッピング、SNSなど——のほとんどがJavaScriptで通信しています。画面を更新せずに情報が変わるのも、その通信のおかげなんですよ。

fetch関数でデータを取ってみよう!

JavaScriptでの“通信”では、fetch()関数を使ってデータを取得していきます。

フェッチ? なんか走る犬の遊びみたいな名前!

たしかに😅 でも実際は“情報を取りに行く”関数なんです。

情報を取りに行く関数って、けっこう関数の役割も細かく別れているんだね。

そうですね。JavaScriptでは、ひとつの大きな処理をいくつもの関数に分けて作るのが基本です。fetchは“情報を取りに行く専用の関数”で、役割を分けることでコードが読みやすく、トラブルにも強くなるんですよ。さっそく実例を見てみましょうか。

基本の書き方

fetch("https://api.example.com/data")

.then(response => response.json())

.then(data => {

console.log(data);

})

.catch(error => {

console.error("通信エラー:", error);

});

英語ばっかりであたまクラクラしてきたよ・・・

細かいところはともかく、これでAPIにアクセスして、結果をデータとして使えるわけだね。

そうなんです! fetchは“データを取りに行く”部分を担当していて、そのあとにある.then()は“受け取ったデータをどう使うか”を決めるところです。英語っぽく見えても、流れをつかめば意外とシンプルなんですよ。

中身を分解すると、少しわかってきたような気がする。具体的にどんな感じなのか教えてよ。

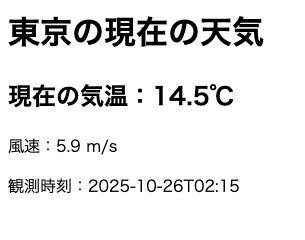

具体例 天気予報APIで今日の天気を表示!

初心者でも簡単に試せるのが“天気API”です。無料で使えるAPIを呼び出して、結果を画面に出してみましょう

シンプルバージョン

<!DOCTYPE html>

<html lang="ja">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>現在の天気</title>

</head>

<body>

<h1>東京の現在の天気</h1>

<p>読み込み中です...</p>

<script>

fetch("https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=35.68&longitude=139.76¤t_weather=true")

.then(res => res.json())

.then(data => {

const weather = data.current_weather;

document.body.innerHTML = `

<h1>東京の現在の天気</h1>

<h2>現在の気温:${weather.temperature}℃</h2>

<p>風速:${weather.windspeed} m/s</p>

<p>観測時刻:${weather.time}</p>

`;

})

.catch(err => {

document.body.innerHTML = `<p style="color:red;">データの取得に失敗しました。</p>`;

console.error(err);

});

</script>

</body>

</html>

わー! 本当に今の気温が出た!

これがサーバーからもってきた情報か〜。天気APIってなんで無料で使えるの?

とても良い質問です🌤️ 「APIを無料で使える」って、たしかに不思議ですよね。

実は、天気APIが無料で提供されているのには ちゃんとした理由 がいくつかあります👇

💡 理由①:データを広く使ってもらいたい(宣伝・普及目的)

多くのAPI提供元(例:Open-Meteo、WeatherAPI、OpenWeatherなど)は、

「まず無料で使ってもらって知ってもらう」ことを目的にしています。

- 無料版 → テスト・学習・小規模サイト用

- 有料版 → 商用アプリ・大量アクセス用

つまり、“試してもらってファンを増やす”ためのマーケティングなんです。

(いわば「お試しサンプル」のようなものですね)

💡 理由②:公共データを活用している

多くの天気APIは、日本だと気象庁(Japan Meteorological Agency)、海外だとNOAA(アメリカ海洋大気庁)などの公的機関のオープンデータを利用しています。

→ 公的データは無料で使えるので、

それを整理・加工してAPI化することで「無料でも提供しやすい」わけです。

💡 理由③:無料でもアクセス上限がある(制限付き)

天気APIは“完全無料”ではなく、だいたい次のような制限つき無料プランになっています👇

| 制限内容 | 例 |

|---|---|

| 1時間あたりのアクセス数 | 60回まで(1分に1回程度) |

| データの種類 | 現在の天気のみ(詳細な予報は有料) |

| 商用利用 | 禁止または要申請 |

| APIキー登録 | 利用者を管理するために必須 |

これによって、

・悪用を防ぎ

・サーバー負荷を抑え

・本気で使いたいユーザーを有料プランへ誘導

という仕組みになっています。

💡 理由④:開発者コミュニティや教育目的

APIを無料で公開することで、世界中の開発者や学生が学びやすくなります。「まず触ってもらうことで技術者人口を増やす」という目的もあるんです。

つまり、“無料API”は学習者の味方でもあるわけです。

たしかに! 無料で天気データをもらえるってありがたいね☀️

✅ 無料の理由一覧

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 宣伝・普及目的 | 有料プランへの導線を作るため |

| 公開データ利用 | 公的な気象データを活用している |

| 利用制限あり | アクセス数・機能に上限 |

| 教育・学習向け | 開発者を増やす目的も |

ちなみに元データを提供している団体とAPI提供元は同じなの?

すごく良い視点です👏✨ 答えを先に言うと──

❌ ほとんどの場合、「元データ提供元」と「API提供元」は別です。

つまり、「気象庁のような公的機関がデータを出していて」→ 「民間や個人がそれを整形してAPI化している」という役割分担になっているんです。

☁️ たとえば天気APIの場合

| 役割 | 具体例 | していること |

|---|---|---|

| 元データ提供元(公的機関) | 日本:気象庁(JMA) アメリカ:NOAA(米国海洋大気庁) ヨーロッパ:ECMWFなど | 観測・解析データを公開(CSVやXMLなど) |

| API提供元(開発者・企業) | Open-Meteo, OpenWeather, WeatherAPI など | 公開データを取得・整理して、APIとして使いやすく提供 |

⚙️ それぞれの立場の目的

| 立場 | 目的 |

|---|---|

| 公的機関 | 気象情報を公益目的で公開(オープンデータ政策) |

| API提供者 | 公開データを使いやすく整備して、利用者を増やす |

| 開発者 | Webサービスや学習教材に活用する |

💡 具体例で見てみよう

◾ Open-Meteo(今回のブログでも使ってるやつ)

- 元データ:

ヨーロッパ中期予報センター(ECMWF)や米NOAAのオープンデータ - API提供元:

ドイツの個人開発者が運営するプロジェクト(非営利) - 仕組み:

公的データを毎日更新 → 加工してAPIとして配信 - 無料の理由:

データ自体がオープン(無料)だから

◾ OpenWeather(有名なAPI)

- 元データ:

世界各国の気象機関・衛星・民間観測網など - API提供元:

民間企業(OpenWeather Ltd) - 仕組み:

公的データ+独自観測を統合し、商用利用もOKな形で提供 - 無料プランもあるけど、有料の商用契約がメイン

🧭 関係性を図で表すとこうなります

[ 気象庁・NOAA・ECMWFなど ] → (生データ公開)

↓

[ API提供元(Open-Meteoなど) ] → (整形してAPI化)

↓

[ 開発者・学習者(あなた) ] → (fetchでデータ取得)

なるほど、「データを作る人」と「使いやすくする人」が分かれてるんだね!

API提供元って、いわば「翻訳してくれる人」みたいな感じだ!

まさにその通りです。APIは“難しい生データを、誰でも使える形にした窓口”なんですよ。

まとめ

今回はJavaScriptの「通信」について、いろいろ聞いてみました😀

APIを使った表現や提供側と利用者側の立場など、いろいろ勉強になることも多かったです。普通のプログラムを学ぶのに加えて、こういう脱線話をこれからも楽しんでいきたいものですね。

ではでは。