継続勉強法の続きです。

なかなか環境が整わないと、続けにくいプログラミング勉強📖

今回も「いかに続けるか」をテーマに、できそうなことを考えてみました😃

習慣化するまでが肝心かと思いますので、そこまでに至る動機づけやモチベーションの維持、「考えずに自動的に行える状態までもっていく」ことにフォーカスしてみます。

勉強の進捗を記録する

行動科学の研究によると、記録をつけることによって「小さな達成感」を得られ、それがモチベーションになって続けやすくなるんだとか。そのあたりをAI先生にまとめてもらいました。

※このブログはキャラクター同士の会話形式で進みます。 → 登場キャラクター紹介はこちら

学習記録をつけることって、プログラミング勉強にどういうメリットがあるんだろう?

学習記録をつけることで、進捗が見える化されてモチベーションが維持しやすくなります。また、後から振り返って理解が浅い部分を確認できるのも大きなメリットです。以下にまとめてみますね。

✏️ 学習記録が継続・モチベーションに与える効果

1. 進捗の可視化 → 達成感がモチベーションを高める

- 行動科学や自己決定理論では、「小さな達成を視覚化する」ことが継続の鍵とされています。

- Amabile & Kramer (2011) の「Progress Principle」研究によれば、人は大きなご褒美よりも「進んでいる」という実感によって動機づけられることが多いと示されています。

- プログラミング学習を日々記録すると「昨日より進んだ」という実感が得られ、継続しやすくなります。

2. メタ認知を促進 → 学びの効率が上がる

- 学習日記やコーディングログをつけると、自分が「何を理解できていないか」「どこでつまずいたか」を客観的に把握できます。

- Zimmerman (2002) の自己調整学習理論によれば、メタ認知的に学習を振り返ることが、自己効力感や成果の向上につながるとされています。

3. 習慣化を助ける

- 行動科学の「習慣形成」研究 (Lally et al., 2010) では、日々の行動を記録すること自体がリマインダーになり、長期的な習慣化を促すとされています。

- 例えば、毎日の学習時間や学んだトピックをメモするだけでも「連続記録」が視覚的に見え、やる気を維持しやすくなります(いわゆる Don’t Break the Chain 効果)。

4. 成長の自己効力感を強化

- Zimmerman & Kitsantas (1997) の研究によると、学習者が自分の進歩を振り返り、目標と結びつけることで「自分はできる」という感覚が強まり、モチベーションが持続しやすいことがわかっています。

- コーディングの学習記録は、単なる進捗チェックにとどまらず、「前はできなかったけど今はできる」という実感を与えてくれます。

ありがとう。いろいろ研究されているんだね。確かに少しでも進んでいることを視覚化できると、積み上がっている気がするもんね。

そのとおりです。小さな積み重ねを見える形にすると、自信や達成感につながり、継続する力になります。

あまり細かい内容とか記録すると、かえって面倒くさくなりそうなので、シンプルな方がいいかな。日付・学習内容・学習時間ぐらいでどうだろう?

それで十分だと思います。シンプルに続けられる形にすることが一番大切ですので、日付・学習内容・学習時間の3点なら無理なく習慣化できますよ。

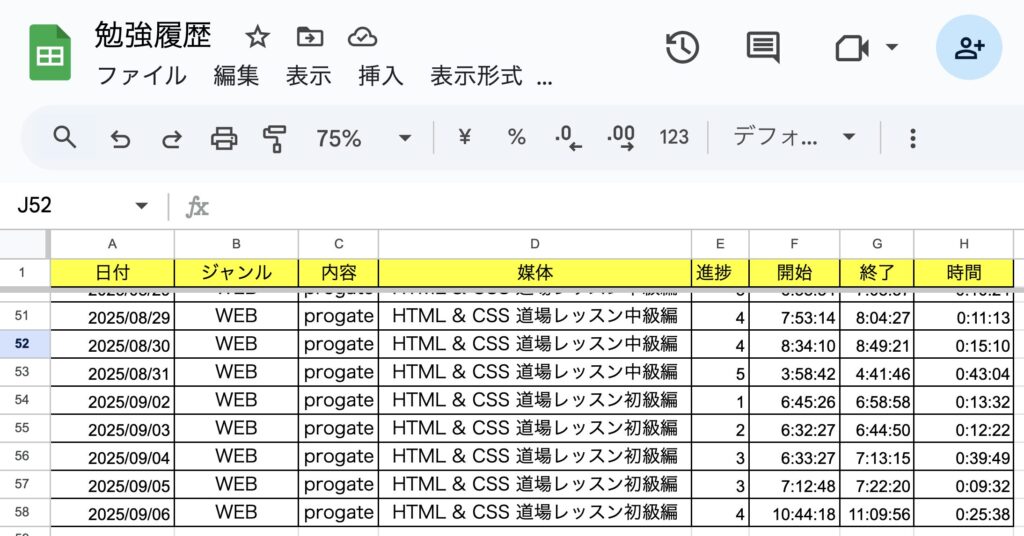

プログラミング学習記録を作ってみた

というわけで、Googleスプレッドシートで、簡単な一覧表を作ってみました😀

日付と学習内容、学習時間の記録がメインです。日付と開始時間・終了時間は、ショートカットキー(以下の表を参照)ですぐに入力できるし、「ジャンル」「内容」「媒体」は上の行をコピペすればいいので、毎日の入力が楽ですね👍

Googleスプレッドシート ショートカット一覧

| 操作 | Windows | Mac |

|---|---|---|

| 今日の日付を入力 | Ctrl + ; | ⌘ + ; |

| 現在の時刻を入力 | Ctrl + Shift + ; | ⌘ + Shift + ; |

| 上の行をコピー&ペーストする | Ctrl + D | ⌘ + D |

勉強の進捗を公開する

基本勉強は一人で行うものですが、「誰かに見られている」と思うと、なかなかサボりづらいのではないでしょうか(・・山に行ってできなかったのは、電波のせいということにしよう😅)。SNSなどで日々進捗を公開することで、「今日はまだやってないな」などと意識することも多くなると思います。

あるくもブログを始めて学習状況を公開することになり、無意識のうちに進捗を気にするようになりました。といっても「いつまでに何をどこまでやって公開する」と考えていると、重いプレッシャーでかえってやらなくなりそう。負担がない程度に公開するくらいでいいんじゃないでしょうか。

勉強の進捗を公開するのは継続するうえで意味あるかな?

公開することで周りからの見られている意識が働き、継続のモチベーションになりやすいです。同じ学習者との交流や励まし合いにもつながりますよ。

確かに同じような状況で勉強している人と交流するのも、いい刺激になりそうだよね。公開するとそういう繋がりも増えていくんだろうなぁ

ながら勉強をする

勉強のまとまった時間が取れない場合は、「何かをしながら」動画を見たり音声を聞いて、勉強するのもアリかもしれません。良い事例がないかAI先生に聞いてみました。

どうしても時間が取れない場合は、何かしながらできる勉強がありがたいんだけど、何かそういうのあるかね?

おっと、そういう状況なんですね。その場合は音声で学べる教材や解説動画を“ながら”で聞く方法があります。通勤や家事の合間にインプットできるので、時間が限られていても継続しやすいですよ。

音声教材や解説の動画があるんだね! 具体的にどういうものなんだろう?

🖥️ 動画学習サービス

1. ドットインストール (Dotinstall)

- 特徴: 1本3分以内の短い動画で、様々なプログラミング言語や技術を学べます。初心者向けの入門から、より専門的な内容まで幅広くカバーしています。

- メリット: 短時間でサクッと学べるため、隙間時間を活用しやすいです。

- デメリット: 体系的に深く学ぶには、複数の動画を組み合わせる必要があります。

2. Udemy (ユーデミー)

- 特徴: 世界中の講師が作成した数多くのプログラミングコースが公開されています。買い切り制なので、一度購入すれば自分のペースで何度でも受講できます。

- メリット: 初心者向けから上級者向けまで、非常に多くのコースがあり、自分の興味のある分野を深く学べます。セール期間中は安価に購入できることが多いです。

- デメリット: 講師やコースによって品質にばらつきがあります。日本語字幕がついていないコースもあります。

🎧 音声学習サービス

1. YouTube

- 特徴: 多くのプログラマーや教育系YouTuberが、無料でプログラミングに関する動画を公開しています。言語の解説から、実践的な開発チュートリアルまで、多岐にわたるコンテンツがあります。

- メリット: 無料で豊富な情報にアクセスできます。解説スタイルも様々なので、自分に合ったチャンネルを見つけやすいです。

- デメリット: 体系的に学ぶには、自分で複数の動画を組み合わせて学習計画を立てる必要があります。情報の信頼性も、自分で見極める必要があります。

2. Podcast (ポッドキャスト)

- 特徴: プログラミングやIT業界に関するトークを音声で聞くことができます。通勤中や家事をしながらなど、場所を選ばずにインプットできます。

- メリット: 手軽に情報収集や学習ができます。最新の技術トレンドや、開発者の思考法などを学ぶのに役立ちます。

- デメリット: 音声のみなので、実際にコードを書きながら学ぶことには向いていません。

けっこういろいろあるね。YouTubeは普段良く見ているから、何か探してみようかな。

それは良いと思います。自分の興味やレベルに合ったチャンネルを見つけると、楽しみながら学べますよ。

まとめ

今回は「勉強の進捗を記録する」「公開する」「ながら学習を活用する」という3つの工夫にフォーカスしてみました🧐

続けるために、こんなに小さな工夫でも意味があるんだね。

そうです。大切なのは“完璧を目指すこと”ではなく、“止まらずに続けられる仕組み”を作ることですよ。

完璧を目指すと時間かかるし、面倒くさくなって放置しそうだもんね。「止まらない仕組み作り」重要だね!

はい。無理をせず、できる範囲で積み重ねていくことが、最終的に大きな力になります!

自分の学習を“見える化”して小さな達成感を積み重ね、少しでも外に発信して意識を高め、机に向かえない日には耳や動画から学ぶ等々。どれも大きな時間や労力を必要とせず、忙しい生活の中でも続けやすそうです。

人間楽な方(サボる方)に行きがちなので、こういったことを試しながら、自身の勉強も無理なく続けていきたいものですね☺️ ではでは。

コメント